生命科學是永不落幕的朝陽產業,各地政府也在新一輪十四五規劃中紛紛在各細分賽道發力。而作為承載產業發展的重要土壤,張江科學城和蘇州工業園區更是其中的佼佼者。

2014年以來,全國共批準99個創新醫療器械,有18個來自張江;2019年,誕生了全國1/3的I類創新藥;2020年,全國批準上市的8個抗體藥物中有5個來自張江。

而蘇州工業園區更是在近年來的中國生物醫藥產業園區競爭力排名中,園區綜合競爭力位居全國第一,五個單項競爭力中,產業競爭力、人才競爭力、技術競爭力均位列第一。

那么站在2022年的時間節點,回顧上海張江和蘇州工業園區生命科學產業的發展,兩者究竟孰強孰弱?而未來又將走向什么樣的發展道路呢?

1.1 過去二十年間蘇州發展飛速,外向型經濟特征明顯

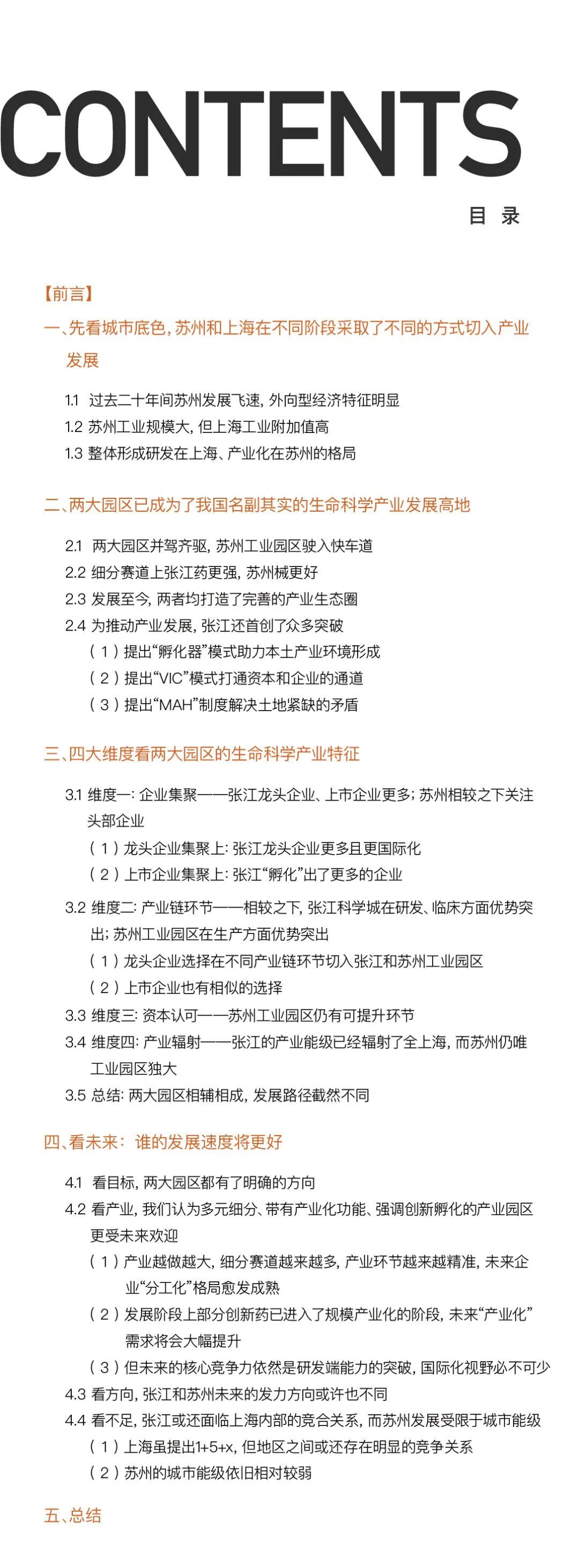

2021年上海的GDP達到了43214億元,蘇州為22718億元,約為上海GDP的52%,而該比重在2001年時僅為34%,可見過去20年間蘇州的經濟規模有了飛速的提升。

圖:蘇州和上海GDP與其同比增速情況

注:數據來源于統計年鑒,由金地威新產業研究院整理

蘇州的飛速發展于“外向性”密不可分,該推動力甚至超越了其對上海的影響;

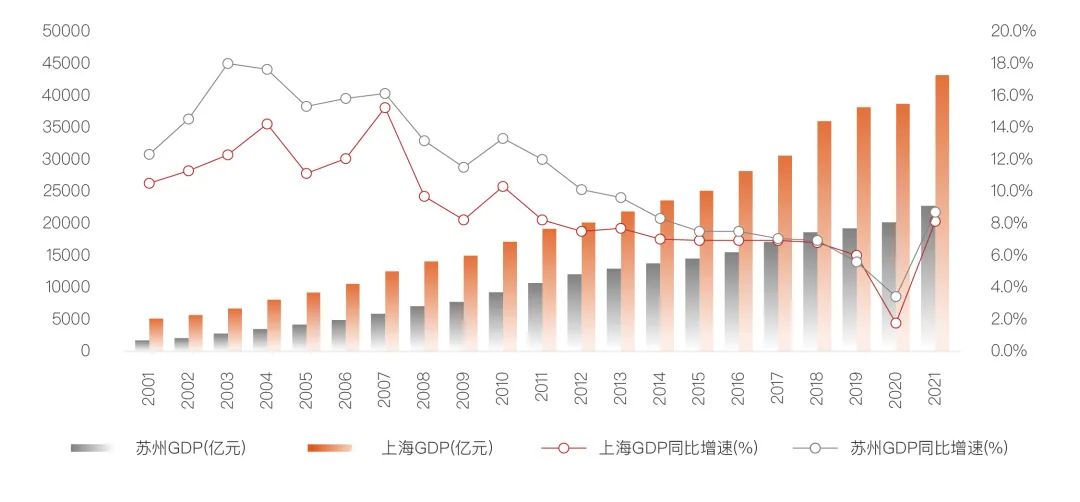

一方面蘇州進出口總額對GDP的拉動優于上海:2017年以來蘇州的進出口總額占GDP的比值均高于上海,且高于100%。

圖:上海和蘇州進出口總額占GDP比重(%)

注:數據來源于統計年鑒,由金地威新產業研究院整理

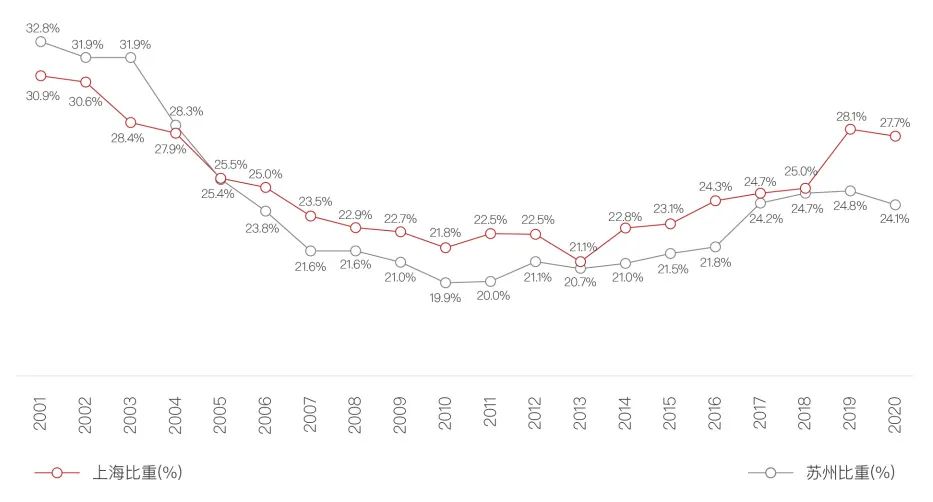

另一方面,蘇州的外商工業總產值占比也優于上海。作為地級市的蘇州自2006年以來港澳臺和外商投資的工業企業產值占比就一直高于上海(上海保持在60%左右)。

圖:上海和蘇州港澳臺及外商投資的工業企業產值占比(%)

注:數據來源于統計年鑒,由金地威新產業研究院整理

1.2 蘇州工業規模大,但上海工業附加值高

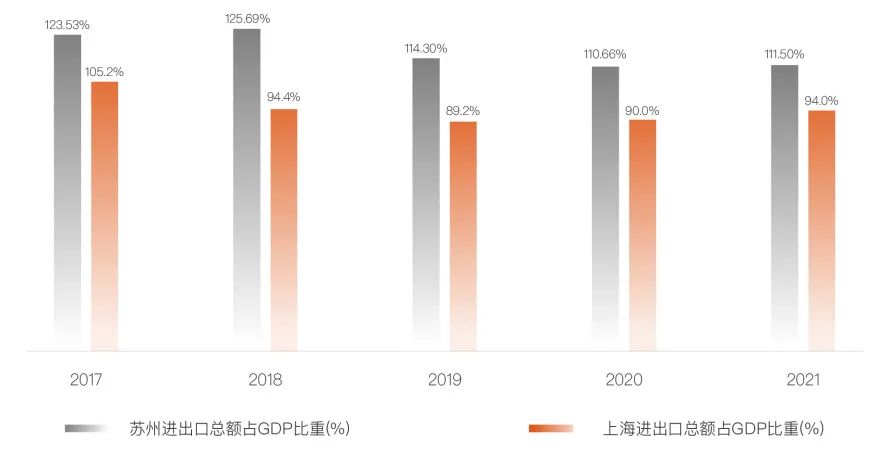

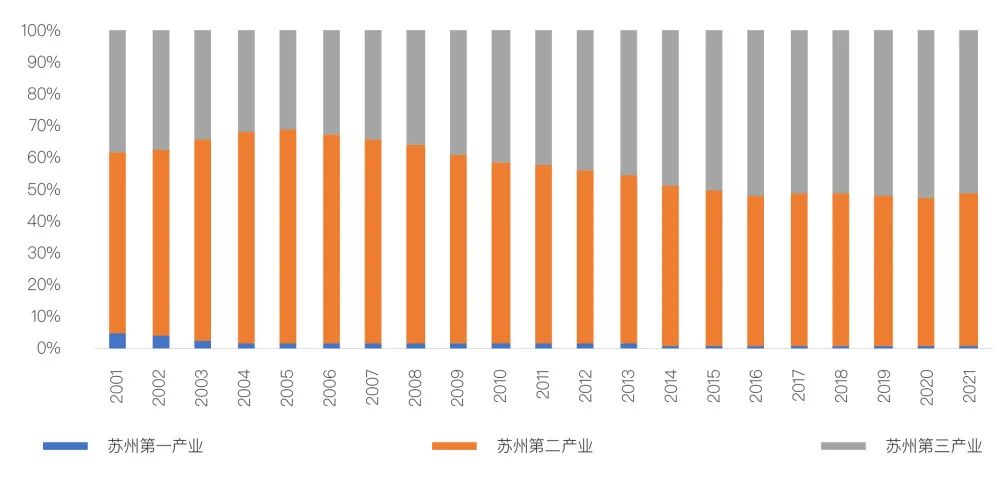

兩大城市在2007年以后都有著二產比重下降、三產比重提升的產業升級趨勢,但相較之下蘇州的二產比重(50%)仍然明顯高于上海(30%),也從側面體現出蘇州重二產、上海重三產的產業結構。

圖:上海(上圖)和蘇州(下圖)三大產業占GDP比重變化

注:數據來源于統計年鑒,由金地威新產業研究院整理

具體到工業總產值數據。2021年蘇州的工業總產值首次超過了上海,達到了41308億元,而在過去15年間其產值同比增速一直遠高于上海,且2021年的產值增速差仍然大于5%,可見在短時間內工業的高速發展依然是蘇州的發展重點。

圖:上海和蘇州工業產值情況與同比增速

注:數據來源于統計年鑒,由金地威新產業研究院整理

再看工業發展的質量。一般來說工業增加值和工業產值的比重越高,越能說明工業的經濟效率越高。2005年之后上海該比值一直高于蘇州,而在2018年后該比值差距再次拉大,可見盡管蘇州的工業規模已經超過上海,但工業發展質量還有些許差距。

圖:上海和蘇州工業增加值與工業產值比重(%)

注:數據來源于統計年鑒,由金地威新產業研究院整理

1.3整體形成研發在上海、產業化在蘇州的格局

2020年有效期內,上海的高新技術企業數量(17012家)遠勝蘇州(9772家),相比之下高質量的企業仍然更愿意選擇上海。此外,對于高等級的研發要素,無論是國家級重大科技成果獎獲獎城市還是高水平人員如院士等,甚至最新落地的“國家科學中心”,上海依舊具備比較優勢。

2.1 兩大園區并駕齊驅,蘇州工業園區駛入快車道

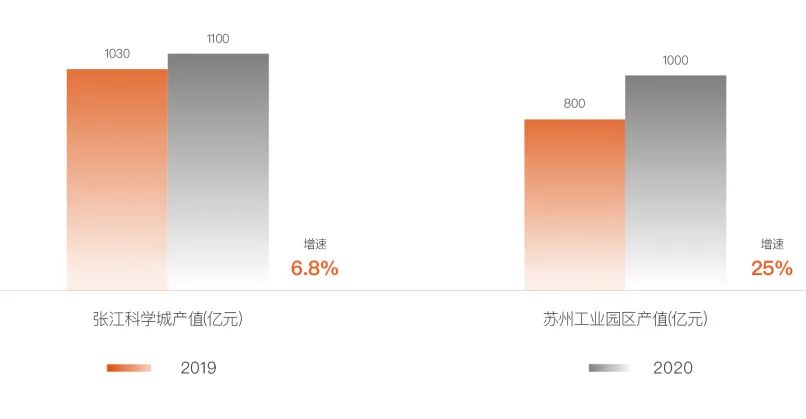

2020年蘇州工業園區的生物醫藥總產值為1000億元,同年張江科學城的產值為1100億元,兩大園區的產業發展可以用“比肩”來形容。

此外,蘇州工業園區近年來發展速度飛快。一方面,產值增速快于張江。2020年蘇州工業園區生命科學的產值相較2019年增加了25%;同年張江科學城的工業產值增速僅為6.8%。

圖:兩大園區的生命科學產業產值及增速

注:數據來自公開資料,由金地威新產業研究院整理

另一方面,蘇州工業園區排名提升較快。在2020年的競爭力排名中,蘇州工業園區已經超越北京中關村和上海張江成為了第一名,并且在產業競爭力、人才競爭力、技術競爭力等多個單項排名中獲得了第一的位置。

“蘇州和上海并駕齊驅”這個論斷似乎和我們主流認知有所偏差。其中一大原因是在當下的區域格局形成了“研發在上海、產業化在蘇州”的模式,上海逐步成為企業的成本中心,而蘇州等其他地區反而成為了利潤中心。

2.2 細分賽道上張江藥更強,蘇州械更好

截至2021年,張江共上市Ⅰ類新藥16種,蘇州工業園區上市Ⅰ類新藥10種,張江的創新藥上市數量高于蘇州工業園區。而在創新醫療器械方面,截至2021年張江共上市了12個創新醫療器械,而蘇州工業園區該一數值為18,略高于張江。

從數值的體現中可以看出似乎相較之下,張江在生物醫藥方面更強,而蘇州的醫療器械賽道的成果更加突出。

2.3 發展至今,兩者均打造了完善的產業生態圈

無論是“研發圈”(引入國內外科研機構)、“服務圈”(動物房、CDMO、加速器等服務配套)還是“資本圈”(產業基金),兩者都在過去的發展中逐步配全,并成為了吸引優質企業入駐的核心競爭力。

2.4 為推動產業發展,張江還首創了眾多突破

● ① 提出“孵化器”模式助力本土產業環境形成

2004年張江成立的藥谷平臺培育了超過450多個生命科學領域的優秀創新企業,成功畢業遷出企業380多家,君實生物、華領醫藥、之江生物等上市新貴均出自其中。成功的“孵化器”模式也引來眾多生命科學產業園的模仿和學習,例如蘇州BioBay也建立起了百拓這一孵化平臺。

● ② 提出“VIC”模式打通資本和企業的通道

2005年,由浦東新區科委、張江集團、張江藥谷舉辦的產業發展論壇上,“VIC”(投資+知識產權+CRO)的模式被正式提出,新藥研發外包產業在張江開始啟動并逐步輻射全國/全球。

● ③ 提出“MAH”制度解決土地緊缺的矛盾

為解決張江“用地緊缺”和“產業化”需求的矛盾,張江經過多年的調研,嘗試模仿國外“證照和場地分離”的模式并形成了可實施、可操作的解決方案。2020年“MAH”模式正式完成法律修訂。至此,新藥“藥、證分離”制度落地,生產力極大提升,也促進了近年來一大批CDMO企業和產業的快速發展。

3.1 維度一:企業集聚——張江龍頭企業、上市企業更多;蘇州相較之下關注頭部企業

● ①龍頭企業集聚上:張江龍頭企業更多且更國際化

以制藥為例,根據美國知名醫藥網站FiercePharma公布的世界前十企業中,9家將其創新中心、總部基地、研發中心等設立在上海張江;3家將其生產基地、研發中心設立在蘇州工業園區。

而從進駐時間來看,除了葛蘭素史克優先選擇在1997年于蘇州工業園區設立生產基地外,基本上龍頭企業均在2010年前選擇先進入張江科學城。

表:10大生物制藥企業在張江科學城和蘇州工業園區的布局

注:數據來自FiercePharma、公開資料,為不完全統計,由金地威新產業研究院整理。

而在醫療器械企業這邊,前10的企業中各有4家在上海張江和蘇州工業園區落地,在數量上兩大園區平分秋色。

表:十大藥械企業在張江科學城和蘇州工業園區的布局

注:數據來自Medical Design and Outsourcing、公開資料,為不完全統計,由金地威新產業研究院整理。

● ②上市企業集聚上:張江“孵化”出了更多的企業

據相關統計,截至目前張江科學城共有87家企業上市,其中有39家生命科學企業,約占各自上市企業總數的44.2%,總市值約為4800億元人民幣;而蘇州工業園區共有59家企業上市,生命科學領域共有20家企業登陸資本市場,占比約為33.9%,總市值約為1000億元人民幣。可以看到無論是從企業數量還是企業規模,上海張江都略勝一籌。

表:張江科學城和蘇州工業園區上市企業情況

注:數據來自張通社、Wind,由金地威新產業研究院整理,截至2022年9月。

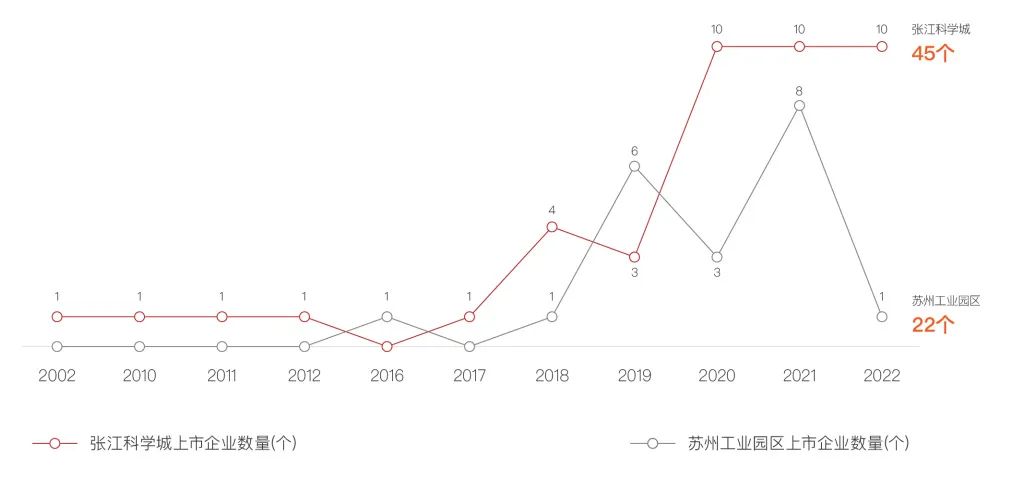

從上市時間切入,張江首個上市企業(2002年)足足比蘇州工業園區(2016年)提前了約14年。

圖:張江科學城和蘇州工業園區各年度上市企業數量

注:數據來自公開資料,由金地威新產業研究院整理。

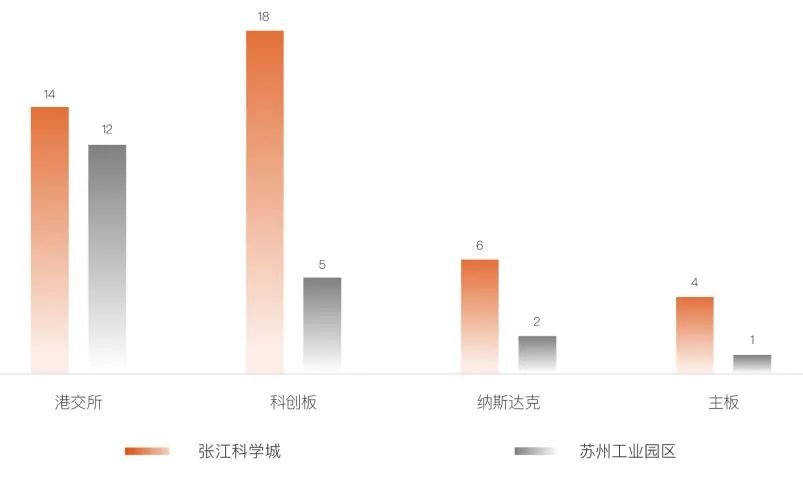

此外,我們還可以簡單看一下上市企業的相關質量。在張江42起上市事件中,選擇在科創板登陸的企業最多,共有18起,占到43%;4起選擇在主板登陸,值得注意的是另有6起IPO選擇在納斯達克美股上市。

在蘇州20起上市事件中,選擇在港交所登陸的企業最多,共有12起,占到約60%;此外5起選擇在科創板上市,1起選擇在主板登陸,另有1家選擇在納斯達克美股上市。蘇州工業園區有將近60%的企業(12起)選擇18A上市,而張江該數值約為33%(11起)也能側面說明這一問題。可見現階段的企業質量明顯弱于張江。

圖:張江科學城和蘇州工業園區上市企業的上市地點

注:數據來自公開資料,由金地威新產業研究院整理。

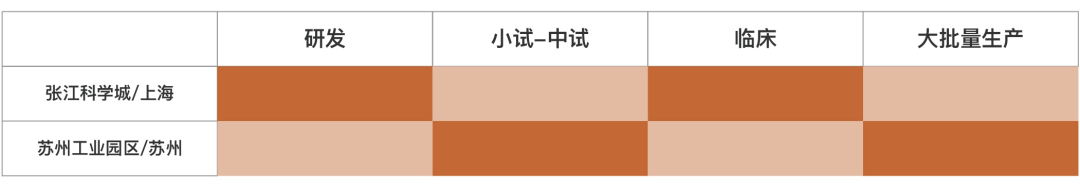

3.2 維度二:產業鏈環節——相較之下,張江科學城在研發、臨床方面優勢突出;蘇州工業園區在生產方面優勢突出

● ① 龍頭企業選擇在不同產業鏈環節切入張江和蘇州工業園區

以制藥企業為例,龍頭企業大多選擇將中國或亞太總部研發中心設在張江,近年來選擇切入更上游的“孵化+加速”賽道。

上海張江外企研發中心之路的里程碑事件是2004年羅氏研發(中國)成立,隨后各大知名藥企均在張江設立基地。近年來隨著JLabs、羅氏加速器大樓成立,可以看出龍頭藥企對張江更為明晰的定位:孵化+加速。

而蘇州工業園區則更多承擔著生產基地的職責,近年來基于整體能級的提升也吸引到了研發功能的嵌入:比如2015年羅氏診斷亞太生產基地落戶于蘇州工業園區,2019年該基地升級為研發中心;2006年諾華將生產基地落戶蘇州工業園區,到了2019年該基地也升級成研發中心。

● ② 上市企業也有相似的選擇

在張江上市的39家企業中有9家在蘇州有所布局,在蘇州切入布局的方式主要還是圍繞蘇州工業園區的“生產”屬性進行展開。

例如君實生物、再鼎醫藥、三生國健、藥明巨諾等生物制藥企業也均是在藥物進入臨床后選擇在蘇州建立GMP或CDMO的生產基地。從這些企業的選址軌跡也能看出蘇州在現階段依舊還是“工業屬性”強于“研發屬性”,而張江才擁有真正的全球化“研發屬性”。

表:在蘇州工業園區有布局的張江上市企業及其情況

注:數據來自公開資料,由金地威新產業研究院整理。

那在蘇州上市的20家企業中,又有幾家在張江或者上海進行了布局呢?僅有5家企業進行了布局。不過有趣的是除了沛嘉生物曾在張江建立之外,剩余4家企業均是選擇了在上海的其他地區如徐匯(復旦大學和交通大學醫學院總部周邊)等設立“臨床+研發”基地。

表:在上海有所布局的蘇州工業園區上市企業及其情況

注:數據來自公開資料,由金地威新產業研究院整理。

可以看出張江(或上海)基于其強大的生命科學基底和生態圈,強在“研發”“臨床”,而蘇州雖也在研發方面有所建樹,但相較于張江環節優勢上更聚焦在“生產”這一階段。

圖:張江科學城和蘇州工業園區在生命科學產業鏈環節上的

比較優勢對比

3.3 維度三:資本認可——蘇州工業園區仍有可提升環節

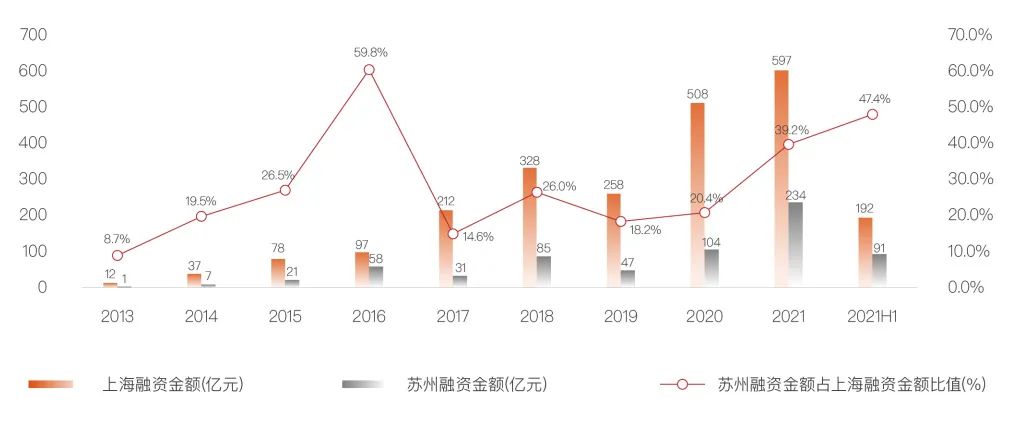

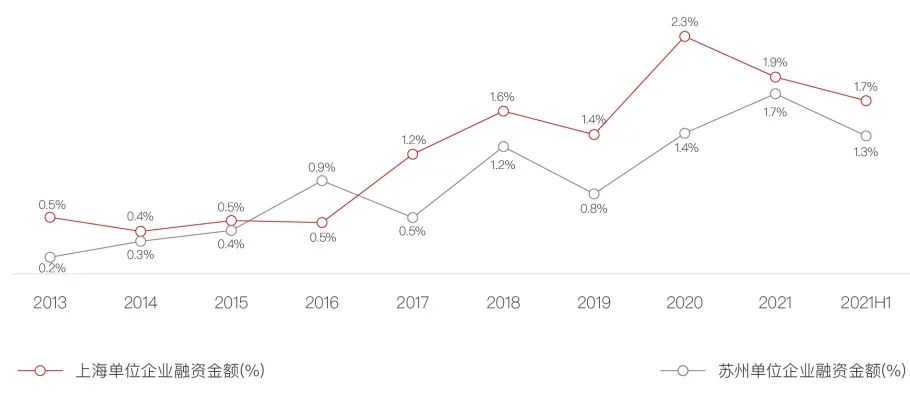

其實我國生命科學賽道的投融資城市存在高集聚的空間特點。基本上70%的融資金額和融資次數均投向了上海、北京、廣州、深圳和蘇州五大城市。其中上海無論從融資金額還是融資次數都遠勝蘇州。

圖:上海和蘇州生命科學賽道的融資情況

注:數據來源于IT桔子,由金地威新產業研究院整理。

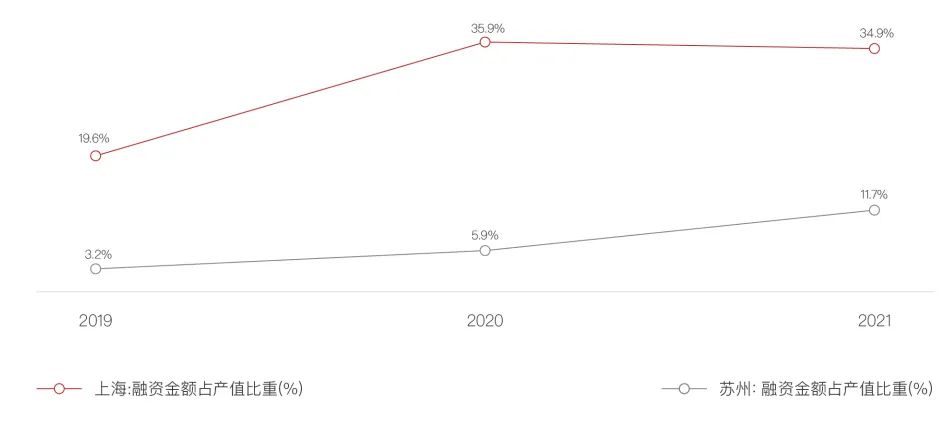

此外具體到單筆融資金額的數值和融資金額與城市產值的比值,上海明顯高于蘇州:即在相同產值下上海的企業更被認為能在未來創造出更高價值。可見相較之下,在產業發展前景方面蘇州至少還是不如上海更為普遍受到資本認可。

圖:上海和蘇州單位企業(生命科學賽道)融資金額對比

注:數據來源于IT桔子,由金地威新產業研究院整理。

圖:上海和蘇州生命科學融資金額占產值比重

注:數據來源于IT桔子,由金地威新產業研究院整理。

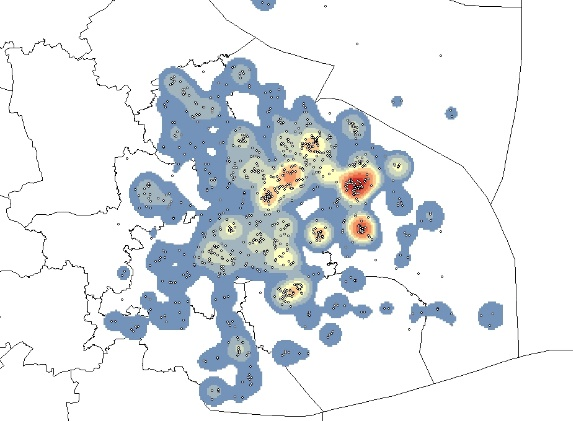

3.4 維度四:產業輻射——張江的產業能級已經輻射了全上海,而蘇州仍唯工業園區獨大

我們將兩大城市的生命科學賽道的高新技術企業做了一個簡單的熱力圖分析。相較于蘇州,上海生命科學產業顯示出了“多點開花”的空間格局:張江無疑是相關企業集聚度最高的片區,但閔行的臨港浦江城、中心城區如徐匯區等也成為了優質企業集聚青睞的地點,甚至近郊如松江、寶山等也形成了相關企業的集聚連綿帶。

而蘇州盡管各個片區也有相關的優質企業入駐,但整體還是形成了“工業園區為首,高新區為輔”的全市產業格局。

圖:上海和蘇州生命科學高新技術企業分布熱力圖

注:數據來自企查查,由金地威新產業研究院整理。

數據或許更加直觀。張江高新園區的生物醫藥企業數量占全上海24.73%,而蘇州工業園區的企業數量占蘇州的比重高達46.93%,企業數量權重基本上是上海張江的兩倍。側面展現了當下蘇州工業園區的產業能級還未輻射至全蘇州的事實。

3.5 總結:兩大園區相輔相成,發展路徑截然不同

借助上海的全球性,張江在一開始迅速成為了生命科學的研發高地,抓住龍頭企業帶動上海和蘇州的產業發展。近些年來產業鏈逐步往上游(孵化)和下游(產業化)發展。蘇州起步較晚,一方面抓住頭部企業/初創企業打造生態鏈,另一方面借助工業基礎成為產業化基地。后者隨著生產環節的高附加值提升逐步支持企業和園區進一步向上游研發環節進軍從而延伸產業鏈。

兩大園區隨著生命科學產業的興起、時間的推移都各自蓬勃發展,逐步形成了產學研一體化的產業生態圈。但我們依舊能看到兩大園區的發展路徑和比較優勢有所側重。

4.1 看目標,兩大園區都有了明確的方向

在最新的《上海市生物醫藥產業發展“十四五”規劃》中提到,到2025年,上海生物醫藥產業規模超10000億元,實現總規模4000億的增長。

在《全力打造蘇州市生物醫藥及健康產業地標實施方案(2020—2030年)》中提到,到2025年,蘇州力爭集聚生物醫藥企業6000家,產業規模突破4000億元。其中蘇州工業園區力爭到2025年,集聚生物醫藥企業3000家,上市企業突破30家,重大領軍人才團隊超過50個,產業規模突破2500億元,產值規模約占當年蘇州整體目標的62.5%。

4.2 看產業,我們認為多元細分、帶有產業化功能、強調創新孵化的產業園區更受未來歡迎

目前我國在生命科學產業或許有三大趨勢,而這也將帶動下一階段的生命科學產業園的發展方向——

● ①產業越做越大,細分賽道越來越多,產業環節越來越精準,未來企業“分工化”格局愈發成熟

任何一個優質園區既要強調龍頭企業引領,同時培育產業土壤,吸引具有活力、小而美的優質企業。這或許就是為什么越來越多的孵化加速器落地張江、而蘇州工業園區規劃強調打造“國際企業總部集聚區”的戰略定位了。

此外對比美國波士頓(綜合性節點)、灣區(聚焦AI+醫藥)和圣地亞哥(聚焦精準醫療)三大產業高地的發展賽道,可以看到優質的園區并不只是“大而全”,做精做專某一細分賽道也未嘗不可。而這樣的“合作關系”目前在我國的園區發展中相對缺乏。

● ② 發展階段上部分創新藥已進入了規模產業化的階段,未來“產業化”需求將會大幅提升

在“產業化”這一維度,兩大園區均已有所布局。其中擁有“生產”基礎的蘇州工業園區或更具備比較優勢,而張江雖然在近期規劃中提出建設“產業化基地”,但受限于土地指標、建設時間成本,補齊“產業化”這一短板或還將借助上海其余地區之力并需要一定時間成本。

● ③ 但未來的核心競爭力依然是研發端能力的突破,國際化視野必不可少

產業高地的崛起均與城市研發基底密不可分。從這一視角切入,雖然蘇州工業園區已經形成了全國頂尖的生命科學產業生態圈,但無論是臨床應用還是高校實力,城市基底依舊與上海有所差距。

4.3看方向,張江和蘇州未來的發力方向或許也不同

我們認為張江的三大趨勢將是“AI+醫藥”、“產業化”、“創新孵化”;而相較之下,蘇州工業園區的三大趨勢或許是“資本+”、“研發主導”和“國際企業總部集聚區”。

4.4 看不足,張江或還面臨上海內部的競合關系,而蘇州發展受限于城市能級

● ①上海雖提出1+5+x,但地區之間或還存在明顯的競爭關系

上海將聯動其他區縣共同構建“1+5+X”生物醫藥產業空間布局,而蘇州也在最新一版規劃中提出了“1+N”的產業格局。

盡管張江依舊是上海生命科學產業的發展核心,但權重占比仍然弱于蘇州工業園區于蘇州的地位,因此上海的“5”或許和張江保持一個微妙的競合關系:比如我們能看到在最新出的“5”之一寶山區生命科學產業行動計劃中“鼓勵企業委托生產”一節中多次提出“本區”這一詞:

對寶山區內藥品或醫療器械上市許可持有人,委托本區生物醫藥企業(委托雙方無投資關聯情況)提供生產服務、對寶山區內藥品或醫療器械上市許可持有人委托本區生物醫藥企業(委托雙方無投資關聯情況)生產其所持有藥品或器械產品等給予一定金額支持。

此外張江的發展還受限于規劃較早帶來的空間不足和碎片化的特征,交通對外通達性相較于蘇州工業園區也有一定差距,最后土地緊張也制約著張江發展。

● ③ 蘇州的城市能級依舊相對較弱

對于生命科學產業鏈而言,或許研發環節和生產環節對于張江和蘇州工業園區可以稱得上不分伯仲,但到了臨床環節和應用環節,蘇州無論從三甲醫院還是高校資源維度,與上海能級相比均有比較大的距離。而就未來而言,生命科學前瞻性的科研突破(科學平臺和大科學裝置)未來還是將以上海為核心并同步輻射到蘇州。

其實從這個視角出發,滬蘇之間的產業還是相互有所依賴、互為競合。而對于蘇州工業園區而言,借力上海依然是發展的重中之重。

未來上海張江和蘇州工業園區的生命科學產業究竟孰強孰弱?在我們看來,與其說兩者要拼個高低,倒不如攜手合作共贏。

一方面盡管這些年來我國生命科學產業進入了蓬勃發展期,但與歐美的產業發展仍然還有距離,因此當下互相合作更為重要,相較之下張江和蘇州工業園區作為前驅者和領頭羊未來更多的應該是要承擔“領頭”的功效。

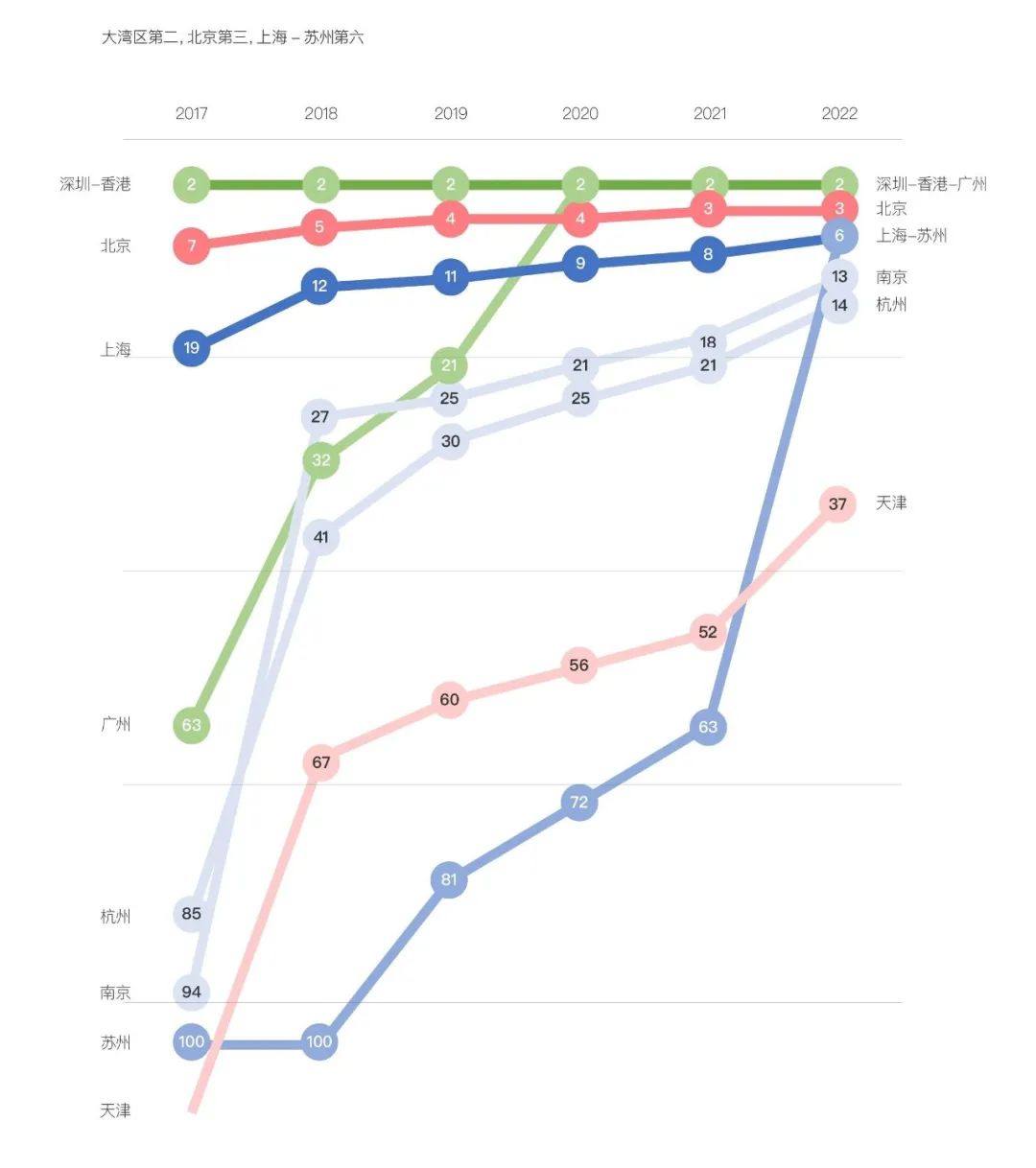

另一方面,無論是頂層規劃還是實際企業關系網絡我們都能看到對于未來產業集群的發展區域化已經成為了關鍵重點:2022年世界知識產權組織(WIPO)甚至將上海和蘇州劃分為同一個科技集群。

圖:2017-2022年中國科技集群全球排名

注:數據來自GII,未盡研究。

不過適當的“競爭”關系也有助于加強市場活力。只有各類市場主體充滿活力、健康發展,才能推動我國生命科學產業發展行穩致遠。

最后,張江與蘇州工業園區如何從打造世界級生物醫藥產業集群的站位,遵循生物醫藥產業發展規律戰略引領方面,我們提出了三條原則性建議——

戰略引領方面,積極培育長三角生命科學產業的原始創新能力和領頭作用。打造示范引領創新平臺和機制創新,建設成為引領全球生命科學產業發展的產業集群。

差異定位方面,聚焦構建多方主體協作機制,推動科技成果跨區域轉移轉化,形成產業鏈創新鏈深度融合。

合作共生方面,加強張江科學城和蘇州工業園區的產業網絡一體化推進。加強組織領導與統籌協同,數據共享治理等機制,提升長三角生命科學產業高地的一體化。